A comunidade científica brasileira de meados da década de 1950 emergiu no contexto do projeto desenvolvimentista que buscava modernizar o país. Nesse período, a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) foi criada com o objetivo de organizar e fortalecer o ensino superior e a pesquisa científica no Brasil. No entanto, essa fase de institucionalização da ciência também revelou desigualdades significativas, tanto regionais quanto de gênero, que impactaram a formação e a atuação das pesquisadoras.

O problema de pesquisa que se coloca é: como as desigualdades regionais e de gênero se manifestaram na composição da comunidade científica brasileira durante a década de 1950? A análise dessas desigualdades é um ponto de partida para compreender as dinâmicas de exclusão e inclusão que moldaram a ciência no Brasil, bem como para identificar as barreiras enfrentadas por grupos marginalizados, especialmente mulheres e pesquisadores de regiões menos favorecidas.

Assim, objetiva-se, primeiramente, discutir o contexto da política nacional desenvolvimentista do país que originou na criação da Capes e de outras instituições, como o CNPq (Conselho Nacional de Pesquisas). Em segundo lugar, mapear a distribuição geográfica das instituições de pesquisa e dos pesquisadores no Brasil, identificando as regiões que apresentavam maior concentração de atividades científicas e aquelas que eram negligenciadas. E, por fim, analisar a composição de gênero da comunidade científica, investigando a participação das mulheres nas instituições de pesquisa e as condições que influenciaram sua inserção no campo científico.

As análises serão elaboradas tomando como base um inquérito publicado pela Capes em 1957, o qual compreendemos como o primeiro mapeamento da comunidade científica brasileira (Rossi, 2023). Trata-se de um survey, no qual a coleta de dados ocorreu entre 1954 e 1955, com o objetivo de organizar um cadastro das instituições e dos indivíduos que trabalhavam em pesquisa científica, tanto básica quanto aplicada, no Brasil.

Através dessa investigação, espera-se contribuir para uma compreensão mais ampla da história da ciência brasileira, destacando a importância de abordar as desigualdades regionais e de gênero como elementos centrais na análise da comunidade científica.

A criação da Capes no contexto desenvolvimentista

Fundada pelo decreto 29.741/1951, os primeiros anos da Capes foram marcados pelo processo de estabelecimento de linhas de ação para a concretização dos objetivos da agência: “contribuir, por ação direta e indireta e pelo fornecimento de informação apropriada, para a adequada expansão dos quadros brasileiros de profissionais especializados necessários a condução dos empreendimentos públicos e privados que visam o desenvolvimento econômico e social do país” (Capes, 1955, p. 1). Para isso, deveria realizar “levantamentos e pesquisas; cooperação com os centros de ensino superior para melhoria das condições de preparação de pessoal; aperfeiçoamento de pessoal, especialmente em nível pós-graduado; planejamento e documentação sobre matéria educacional” (idem).

Gouvêa e Mendonça (2006), a fim de compreender a estruturação inicial da Capes, investigaram a documentação produzida pelo seu secretário-geral mesmo antes de 1951. Em um documento de quando ainda era Secretário Estadual de Educação e Saúde da Bahia, “Sugestões para um plano de auxílio ao ensino superior do país” (Teixeira, 1946), Anísio Teixeira critica o processo de seleção dos professores e alunos para o ensino superior e apresenta como solução urgente um levantamento da situação atual e das necessidades do ensino superior no país. Como alternativas, propõe a contratação de professores estrangeiros, além do estabelecimento de critérios para concessão de bolsas de estudos (Gouvêa; Mendonça, 2006).

A Capes foi criada no contexto de elaboração de uma Política Nacional de Desenvolvimento Econômico, pautada na ideologia desenvolvimentista que preconizava o aparelhamento do Estado brasileiro que, desde os anos 1930, já vinha se modernizando. O contexto da década de 1950 foi marcado pela expansão da industrialização no país, seguida pelo crescimento acelerado dos centros urbanos e pela expansão da classe média. Octávio Ianni (1977, p. 116) define os anos 1951-1954, o último mandato de Getúlio Vargas, como o momento em que o governo criou condições infraestruturais e institucionais para acelerar o desenvolvimento. Com o que Sonia Draibe (2004, p. 168) concorda e acrescenta que este foi o momento em que a empresa pública se tornou um fator de dinamização do desenvolvimento. Ou seja, no início da década de 1950 a estrutura estatal brasileira passava por uma nova fase de reformas que envolvia, sobretudo, sua burocratização, através de novos mecanismos de regulação e intervenção que faziam articulações entre o Estado e grupos privados.

A criação de novos órgãos governamentais tinha como finalidade impulsionar a industrialização e resolver tanto os problemas econômicos, quanto administrativos do país. Como exemplo, além da Capes criada no intuito de resolver a falta de organização do ensino superior e do aperfeiçoamento de pessoal especializado, foram criadas também outras comissões que visavam melhorar os transportes e o abastecimento, além de comissões de natureza mais específica e estratégica como carvão nacional, indústria de material elétrico, material automobilístico, entre outros. Também foram organizados órgãos e agências como o Instituto Nacional de Imigração e Colonização; Companhia Nacional de Seguros Agrícolas; Petrobrás; Banco do Nordeste; e Banco de Crédito do Amazonas (Córdova, 1998).

A questão específica da Capes nesse contexto de aparelhamento do Estado, estava intimamente ligada ao que se projetava ser o lugar da universidade e da pesquisa científica no projeto nacional-desenvolvimentista. Nesse sentido, ao longo da década de 1950, o Estado foi criando condições para que o ensino se modernizasse. A escola no Brasil chegou aos anos 1950 defasada, sendo “indispensável rever a estrutura e o funcionamento do ensino, de modo que o ‘sincronize’ com as necessidades do desenvolvimento” (Cunha, 2007, p.128).

A criação do CNPq, por outro lado, apresenta um elemento novo ao Estado brasileiro enquanto patrocinador de pesquisas no sentido de ser a primeira vez que há, efetivamente, uma política pública de concessão de bolsas e investimentos em ciência no país e o incentivo a intercâmbios acadêmicos entre pesquisadores e instituições dos países ocidentais (Varela; Domingues; Coimbra, 2013).

Temos, portanto, um conjunto de elementos que constituem o que foi a política desenvolvimentista voltada para ciência nos anos 1950: a modernização do ensino superior e o foco em aperfeiçoamento de pessoal especializado, cujas atribuições cabiam a Capes; e a união das ideologias de segurança nacional e desenvolvimento que deram origem ao CNPq, tendo como base o patrocínio à pesquisa e o fortalecimento das relações entre Estado e Ciência. Regina Morel, refletindo sobre a pesquisa científica, afirma que “ciência e recursos humanos vão ser valorizados como fatores de progresso, elementos fundamentais para o aprimoramento das forças produtivas e a expansão capitalista”(Morel, 1979). Capes e CNPq “sintetizavam os componentes essenciais do sistema político-econômico brasileiro da época – nacionalismo econômico, emancipação do País, ideologia desenvolvimentista, incremento da função econômica do Estado – indicavam que o Brasil tinha pressa em se modernizar” (Mendonça; Xavier; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2008, p. 149).

Porém, cabe ressaltar que no contexto de suas criações, tanto Capes como CNPq não tinham linhas de ações bem definidas, embora tivessem seus campos de atuação semelhantes: o ensino e a pesquisa. Enquanto a ênfase da Capes recaía sobre a questão da formação de pessoal do ensino superior, não incluindo apenas professores universitários, mas também técnicos e pesquisadores no país; o CNPq era mais seletivo, atendia a elite dos pesquisadores em atuação, com o fomento direcionado às áreas estratégicas para o desenvolvimento do país naquele momento, como a energia nuclear (Andrade, 1999).

Inquérito de 1957 “Instituições de Pesquisa (Básicas e Aplicadas)” e a constituição da comunidade científica brasileira

Em 1957 a Capes publicou, dentro de uma série de documentos que visavam explanar a situação do ensino superior e da pesquisa no país, o inquérito “Instituições de Pesquisa (Básicas e Aplicadas)”. Seu objetivo consistia em demonstrar a organização e o funcionamento das entidades, bem como a constituição de seus quadros técnicos e científicos, e sua qualificação em termos de cursos de aperfeiçoamento, especialização ou pós-graduação. Esse foi o primeiro inquérito nacional com o objetivo de recensear a população de pesquisadores em atividade no país.

Logo na introdução, são expostos os objetivos que a publicação pretendia alcançar, representando o primeiro levantamento da comunidade científica brasileira. “Desde 1955, a CAPES vem se empenhando na organização de um cadastro das instituições que realizam pesquisa científica, seja básica ou aplicada” (Capes, 1957, p. 5).

Previamente, o objetivo do inquérito era obter informações sobre as atividades de pesquisa desenvolvidas nas instituições: quem realiza pesquisa, qual sua formação e especialização, que tipo de pesquisa é conduzida e em qual especialidade. O foco principal era nas atividades de pesquisa, além de mapear os pesquisadores e compreender a estrutura institucional em que atuavam (departamento, laboratório, instituto, etc).

Ainda descrevendo o inquérito, afirmam: “(…) foi a coleta de informações limitada aos setores da organização efetivamente empenhados em trabalhos de pesquisa (grifo nosso)” (p. 6). Em outras palavras, a Capes reuniu elementos para produzir um retrato da pesquisa e dos pesquisadores em atividade. A distinção principal para essa caracterização foi diferenciar pesquisa básica e aplicada, conceitos amplamente discutidos no pós-guerra e que orientavam as políticas e agências nacionais de Ciência & Tecnologia, sobretudo em um contexto marcado pelo ideal desenvolvimentista, no qual a ciência era considerada um recurso fundamental.

No inquérito figuram todas as instituições respondentes que declararam dedicar-se regularmente a trabalhos de pesquisa e os pesquisadores descritos são todos os funcionários de caráter permanente, assim designados pelas entidades informantes, sendo excluídos bolsistas e/ou estagiários. Em relação ao quadro técnico, também foram excluídos os que desempenhavam atividades como auxiliares de pesquisa.

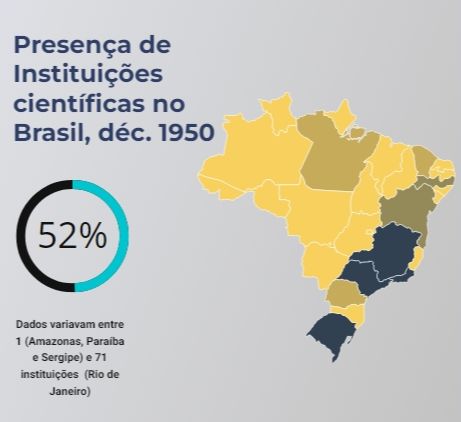

O survey, contabilizou 3253 pesquisadores, distribuídos em 230 instituições tecno-científicas (laboratórios, centros de pesquisa, departamentos universitários, entre outras) sediadas em 13 estados brasileiros (Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além do Distrito Federal (cidade do Rio de Janeiro), que durante muito tempo concentrou a expressiva maioria das instituições científicas do país (figura 01).

A partir da figura 01 – que pode ser melhor visualizada no navegador, passando o cursor sobre cada um dos estados, no qual se pode ver tanto o número e instituições em cada estado, quanto o número de instituições em que as mulheres estavam presentes – podemos identificar a majoritária concentração das instituições de pesquisa no sudeste brasileiro (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), mas, em particular, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Somente ela concentrava 65 instituições, quase 30% do total de 230 espalhadas pelo país.

A característica sociogeográfica da comunidade cientifica apresenta um resultado bastante desigual entre as regiões do país, dada a grande concentração de instituições científicas localizadas no sudeste brasileiro, apontamento que já havia sido também destacado por Simon Schwartzman (1979).

Este aglomerado também era observado a partir do número de concluintes no ensino superior nos anos precedentes ao Inquérito. O BI da CAPES de maio de 1953 exibiu dados sobre os estudantes que concluíram o ensino superior no ano anterior (Capes, 1953). Dos 10.684 estudantes concluintes, 50,05% concentram-se em instituições de São Paulo e do Distrito Federal, 2.782 e 2.615, respectivamente. Em ordem decrescente, seguiram Minas Gerais (9,1%), Rio Grande do Sul (8,4%), Paraná (7,2%), Rio de Janeiro (estado) (7,7%), Pernambuco (5,6%) e Bahia (5,2%). Ou seja, estes 8 estados correspondem a 92,3% do total de diplomados do país em 1952. O restante, 7,7%, estão divididos entre Ceará, Pará, Goiás, Alagoas, Maranhão, Espírito Santo, Santa Catarina, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. O estado do Sergipe, que contava com 4 estabelecimentos do ensino superior, não formou nenhum aluno naquele ano, e no Mato Grosso e demais estados ainda não havia cursos superiores.

Luiz Antônio Cunha, ao abordar o ensino superior no Brasil, aponta que em 1954 as 16 universidades existentes no país, estavam localizadas em 7 estados distintos: Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. (Cunha, 2007, p. 81). Ou seja, ao relacionarmos esses dados com o Boletim da Capes fica evidente a maciça concentração das instituições científicas nos estados que estão representados no Inquérito, sendo ele, portanto, uma representação da cartografia da comunidade científica brasileira de meados do século XX.

A centralização das atividades científicas, das instituições e dos estudantes de ensino superior nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo também é debatida pela historiografia das ciências quando se referem a institucionalização das ciências. As universidades, ponto levantado por Cunha, inclusive, tiveram papel fundamental nesse processo. Ferreira et al defendem o argumento que a reorganização do ensino superior brasileiro nos anos 1930, através da implantação de um sistema universitário, “inaugurou uma nova fase da institucionalização das ciências” (Ferreira et al., 2008, p. 51). Neste processo, que vinha desde os anos 1920 com o chamado “movimento pela escola nova”, estiveram envolvidos cientistas, políticos e intelectuais que pretendiam construir um modelo institucional e pedagógico que via na universidade o ápice da sua modernização.

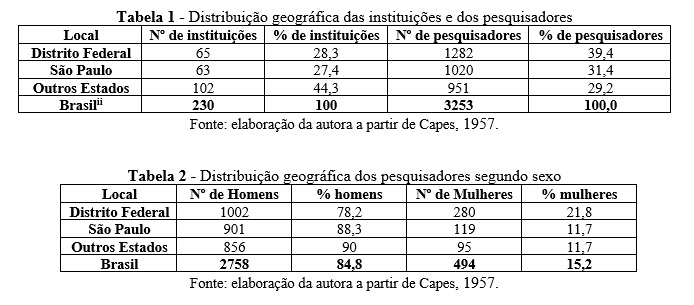

Analisando os resultados do inquérito a partir da distribuição das instituições por estado e por sexo, temos os seguintes quadros:

A partir das tabelas 1 e 2, nota-se que o Inquérito de 1957 contabilizou 3.253 pesquisadores, sendo 2759 homens (84,8%) e 494 mulheres (15,2%). A maioria, de ambos os sexos, 1.282 (39,4%), trabalhavam em instituições sediadas no Distrito Federal, seguidos pelas instituições localizadas no estado de São Paulo com 1.020 (31,4%). Entre os pesquisadores do DF, identificamos 1002 homens (78,2%) e 280 mulheres (21,8%), distribuídos em 65 instituições (28,3% do total nacional). O estado de São Paulo era o único que possuía um número de instituições e de pesquisadores e pesquisadoras comparáveis ao quadro do DF, com 901 homens (88,3%) e 119 (11,7%) mulheres, ambos distribuídos em 63 instituições (27,4% do total). Nos demais 12 estados, foram identificadas 102 instituições (44,3%), com 951 pesquisadores, sendo 856 (90%) homens e 95 (10%) mulheres.

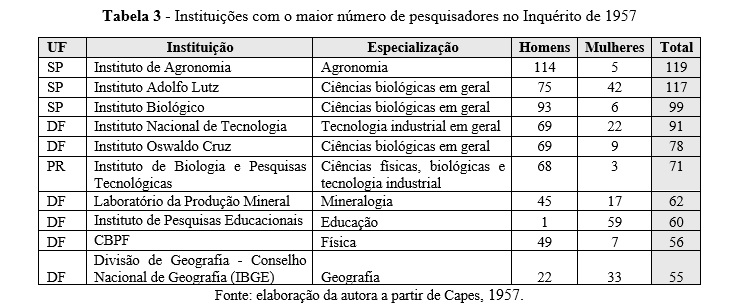

Além da análise dos dados quantitativos, também identificamos as especializações de maior frequência entre os pesquisadores de ambos os sexos a partir da instituição a qual estavam vinculados. Na tabela 3, a seguir, apresentamos as dez instituições com o maior número de pesquisadores de ambos os sexos, incluindo a unidade da federação a qual estavam vinculadas, a especialização, número de homens, mulheres e o total.

Entre as instituições com a maior concentração de pesquisadores de ambos os sexos, temos as três localizadas em São Paulo, seis no Distrito Federal e uma no Paraná. No que diz respeito a especialização, embora apareçam oito tipos, há uma majoritária concentração nas ciências biológicas. Sônia Draibe (2004, p. 170), ao discutir sobre a concepção varguista do desenvolvimento do capitalismo no Brasil dos primeiros anos da década de 1950, apresenta cinco eixos nas quais se situavam os maiores investimentos, aquilo que era considerado como “áreas prioritárias”. Entre elas, a capitalização da agricultura, que se apoiava na “modernização da produção rural por meio de inversões estatais em melhorias técnicas, mecanização, créditos e financiamos às empresas agrícolas, e montagem de um sistema integrado de armazenamento e comercialização”. Ou seja, quando observamos as áreas prioritárias para o desenvolvimento do país em conjunto com o número de bolsas e auxílios concedidos e as instituições com a maior concentração de pesquisadores, percebemos que pesquisa e desenvolvimento caminhavam de mãos dadas naquele momento, tendo Capes papel central na organização e distribuição de recursos (humanos e de capitais) para essas áreas estratégicas.

Desigualdades de gênero no Inquérito de 1957

Em meados dos anos 1990 a revista “Ciência Hoje” dedicou seu editorial ao tema “Mulheres cientistas: trabalho dobrado para chegar lá”. Como possíveis explicações sobre porque é difícil “chegar lá” as cientistas entrevistadas “se referem à vida familiar, às responsabilidades sociais, muitas ressaltam as condições desiguais de trabalho. Ou seja, a própria comunidade científica não facilita para as mulheres o acesso a uma carreira profissional no campo da ciência (grifo nosso)” (Tabak, 1996, p. 46). Maria Helena Trigo, ao investigar os novos códigos de sociabilidades estabelecidos a partir do ingresso de mulheres no ensino superior, destaca que a presença delas nas faculdades e o caminho da profissionalização não excluíam naquele momento – aproximadamente décadas de 1930 e 1940 – o “projeto clássico de casamento e maternidade” (Trigo, 1994, p. 94). Porém, os professores homens, catedráticos, que tinham o poder de escolher seus auxiliares, fazerem convites para o ingresso em seus laboratórios, elegiam quem entendiam ter o potencial para uma carreira na pesquisa e, normalmente, as opções não eram mulheres.

Carmen Barroso ao apresentar os dados sobre a primeira reunião da SBPC em 1949, destaca: “apenas 5% dos participantes de simpósios e 14% dos autores de comunicações eram mulheres. Naquele ano, as mulheres constituíam apenas 5% dos autores que publicaram artigos em ‘Ciência e Cultura’” (Barroso, 1975a, p. 618). Aquela SBPC ilustra um contexto próximo ao Inquérito da Capes, trata-se do principal evento de socialização da atividade científica do país, que contou com uma proporção de pesquisadoras três vezes menor do que a proporção de mulheres identificado pela Capes. Não há uma equivalência direta, pois muitas poderiam estar em atividade e não terem ido a reunião, porém, serve de base para refletirmos sobre a baixa presença de mulheres atuantes na ciência brasileira em fins da década de 1940 e meados da década de 1950.

Por outro lado, Barroso apresentou a porcentagem de mulheres com ensino superior completo em 1940 e 1950: 9%. Portanto, a relação de 15% de pesquisadoras já em atuação, identificadas a partir do Inquérito, é expressiva e torna-se fundamental caracterizar esse coletivo, embora ele represente uma minoria frente ao número de homens. Isto faz ser ainda mais relevante compreender quem são essas cientistas, elaborando, dessa forma, uma biografia coletiva das mulheres presentes na comunidade científica brasileira daquele período.

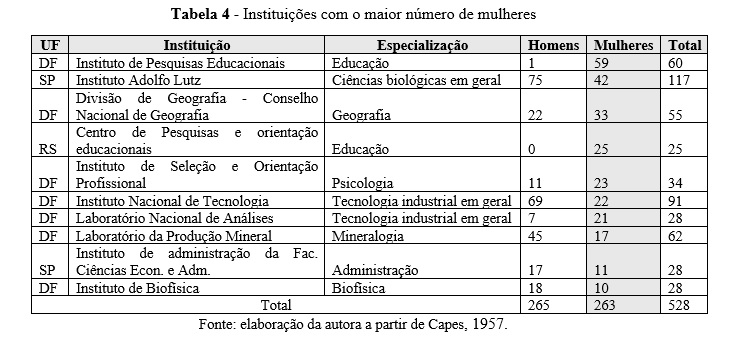

Analisando as áreas de atuação das 104 instituições em que as mulheres estão presentes, destacam-se como as cinco mais frequentes: medicina (16 instituições), ciências biológicas (10 instituições), agronomia (7 instituições), educação (6 instituições) e tecnologia industrial (5 instituições). Porém, quando observado o número de mulheres, as áreas mais frequentes se alteram: educação (99 mulheres), ciências biológicas (80), tecnologia industrial (47), medicina (33) e agronomia (15). Esses dados indicam que as mulheres foram mais frequentes na educação – em um menor número de instituições, mas em maior número de mulheres. Por outro lado, a medicina é a área onde elas estão presentes no maior número de instituições, porém com pouca distribuição, na maioria delas são apenas 1 ou 2. A área onde há mais equilíbrio entre instituições/mulheres são as ciências biológicas, embora em uma delas, o Instituto Adolfo Lutz, elas sejam a extrema maioria.

A seguir, passaremos a dados mais específicos sobre em quais instituições elas estão mais presentes:

Observando apenas a tabela 4 identificamos que um certo padrão pode ser destacado. As 10 instituições onde havia mais mulheres no Brasil concentram 53% dessa população que, no total, está presente em 104 instituições. Ou seja, há uma distribuição desigual de pesquisadoras concentradas em poucas instituições. Analisando através das unidades da federação, entre as 10, 7 estão localizadas no Distrito Federal, dado que corrobora também com a proporção total de pesquisadores lotados no DF, conforme já demonstramos nas tabelas 3, 4 e 5, e que dialoga com a historiografia que destaca o Rio de Janeiro (DF) como polo concentrador da ciência brasileira desde o século XIX, ao lado de São Paulo, que se insere ao longo do século XX. Barroso e Mello sugerem uma explicação para um fenômeno semelhante, a larga presença de mulheres em instituições de São Paulo. Indica que em estados com uma maior industrialização, as opções de trabalho são mais diversificadas, o que levaria a escolhas menos tradicionais, “escolhas vocacionais menos estereotipadas sexualmente”(Barroso & Mello, 1975, p. 50).

No que diz respeito a especialização, há 2 instituições voltadas à educação, ainda escolhas mais tradicionais, que remetem a formação maciça de normalistas no início do século XX, o Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE) e o Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais, ambos possuem, somadas, 84 mulheres, cerca de um terço do total das 10. Por outro lado, chama atenção a Tecnologia Industrial, igualmente com duas representantes: Instituto Nacional de Tecnologia e o Laboratório Nacional de Análise. Poderíamos somar a esses dois, outros que embora estejam classificados com outra especialização, também estão ligados a produção de tecnologia: o Laboratório de Produção Mineral e o Instituto de Biofísica.

Considerações finais

As análises realizadas demonstram as desigualdades regionais e de gênero na comunidade científica brasileira durante a década de 1950, evidenciando uma concentração de instituições de pesquisa e pesquisadores nas regiões Sudeste e Sul, dados que se olhamos para o contexto atual seguem reproduzidos – no caso da pós-graduação, por exemplo, onde se concentra a maioria das pesquisas do país, conforme dados da Plataforma Sucupira, a expressiva maioria dos programas estão concentrados nestas mesmas regiões (63,4%). Essa disparidade geográfica não apenas limitou o desenvolvimento científico em áreas menos favorecidas, mas também perpetuou um ciclo de exclusão que dificultou o acesso a recursos e oportunidades de pesquisa, contribuindo para um ambiente científico desigual.

No que diz respeito as disparidades de gênero, a participação de mulheres na ciência, analisando a década de 1950, representava apenas 15% dos pesquisadores. Essa situação reflete barreiras sociais e institucionais que restringiam a inserção das mulheres no campo científico, incluindo preconceitos de gênero, falta de apoio institucional e a necessidade de equilibrar responsabilidades familiares com a carreira acadêmica. Tais condições indicam que, apesar de avanços, as desigualdades de gênero continuavam a ser um obstáculo relevante para a plena participação das mulheres na ciência.

A criação da Capes e do CNPq, no contexto da política desenvolvimentista, foi um passo importante para a organização da pesquisa científica no Brasil. No entanto, as políticas implementadas por essas instituições frequentemente refletiram e, em alguns casos, exacerbaram as desigualdades existentes. A priorização de determinadas áreas de pesquisa e a alocação de recursos concentrados em regiões específicas contribuíram para a marginalização de outras áreas e grupos, evidenciando a necessidade de uma abordagem mais equitativa nas políticas de ciência e tecnologia.

O inquérito realizado pela Capes em 1957 se destaca como um marco na identificação das desigualdades na comunidade científica brasileira. Este levantamento não apenas forneceu dados essenciais para a compreensão da estrutura da pesquisa no país, mas também ressaltou a urgência de políticas que abordassem as disparidades regionais e de gênero. A análise dos dados coletados deve servir como base para a formulação de estratégias que promovam uma ciência mais inclusiva e representativa.

Referências

ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. Físicos, Mésons e Política: a dinâmica da ciência na sociedade. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec; Museu de Astronomia, 1999.

BARROSO, Carmen. A participação da mulher no desenvolvimento científico brasileiro. Ciência e Cultura, [s. l.], v. 27, p. 613–620, 1975a.

BARROSO, Carmen Lúcia de Melo; MELLO, Guiomar Namo de. O acesso da mulher ao ensino superior brasileiro. Cadernos de Pesquisa, [s. l.], n. 15, p. 47–77, 1975.

CAPES, Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior. Boletim Informativo no 6. [S. l.: s. n.], 1953. Disponível em: https://memoria.capes.gov.br/index.php/boletim-informativo-n-6.

CAPES, Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior. Relatório. Distrito Federal: Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 1955. Atividades. Disponível em: http://arquivohistorico.inep.gov.br/index.php/cbpe-m049p06-atividadescampanhanacionalaperfeicoamentopessoalnivelsuperiorterceirotrimestre-1955. .

CÓRDOVA, Rogério de Andrade. Capes: origem, realizações, significações. [S. l.]: CAPES, 1998. v. 1

CUNHA, Luiz Antônio. A universidade crítica: o ensino superior na república populista. 3aed. São Paulo: Editora UNESP, 2007.

FERREIRA, Luiz Otávio et al. Institucionalização das ciências, sistema de gênero e produção científica no Brasil (1939-1969). História, Ciências, Saúde-Manguinhos, [s. l.], v. 15, n. suppl, p. 43–71, 2008.

GOUVÊA, Fernando. O primeiro decênio da Capes: uma campanha extraordinária (1951-1960). Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, [s. l.], v. 91, n. 229, 2010. Disponível em: http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/article/view/2890. Acesso em: 21 dez. 2021.

GOUVÊA, Fernando; MENDONÇA, Ana Waleska Pollo Campos. A contribuição de Anísio Teixeira para a institucionalização da Pós-graduação no Brasil: um percurso com os boletins da CAPES. Perspectiva, [s. l.], v. 24, n. 1, p. 111–132, 2006.

MENDONÇA, Ana Waleska P. C.; XAVIER, Libânia Nacif; INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (org.). Por uma política de formação do magistério nacional: o Inep–MEC dos anos 1950/1960. Brasília, DF: Inep, 2008. (Coleção Inep 70 anos, v. 1).

MOREL, Regina L de Moraes. A pesquisa científica e seus condicionamentos sociais. Rio de Janeiro: Achiamé, 1979.

ROSSI, Daiane. ¿Quiénes son los científicos y dónde están? La composición institucional y de género de la comunidad científica brasileña (años 50). Revista de Estudios Brasileños, [s. l.], v. 10, n. 21, p. 117–134, 2023.

TABAK, Fanny. Obstáculos a superar. Ciência e Cultura, [s. l.], v. 20, n. 115, p. 40–47, 1996.

TEIXEIRA, Anísio. Sugestões para um plano de auxílio ao ensino superior do país. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 1946.

TRIGO, Maria Helena. A mulher universitária: códigos de sociabilidade e relações de gênero. In: BRUSCHINI, Cristina; SORJ, Bila (org.). Novos olhares: mulheres e relações de gênero no Brasil. São Paulo: Marco Zero, 1994. p. 89–110.

VARELA, Alex Gonçalves; DOMINGUES, Heloisa Maria Bertol; COIMBRA, Carlos Alberto. A circulação internacional dos cientistas brasileiros nos primeiros anos do CNPq (1951-1955). Revista Brasileira de História da Ciência, v. 6, n. 2, p. 19, 2013.

Daiane Silveira Rossi é pesquisadora em Estágio Pós-doutoral na Casa de Oswaldo Cruz, com bolsa nota-10 da FAPERJ, com o projeto “Mulheres nas ciências: profissionalização e trajetórias científicas (Rio de Janeiro – DF, 1940-1960)”. Também é, atualmente, Professora na Universidade Franciscana (UFN). É Doutora em História das Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz